こんにちは、秀乘(しゅうじょう)です。

京都市中京区にあります満福寺の住職。また、六満こどもの家(夜間保育園)の園長をしながら、一人でも多くの方が明日が大好きになって今日一日を笑顔になってもらえるような情報を日々、発信しています。

今年で、1945年8月15日の日本終戦の日から80年という節目の年を迎えました。

あの戦争によって多く人の命、傷ついた人々、そして家族や大切な人の絆や暮らしが失われました。

そして、その多くの犠牲の中には未来の子孫たちには必ず幸せになってほしいという深い思いの上に、今の平和な暮らしがあることを、改めて心に刻まないといけないと思いました。

ある一本のリール動画

なぜ、そんな思いになったのか?

Instagramの投稿を何気なく見ていると、ある一本のリール動画が目に留まりました。

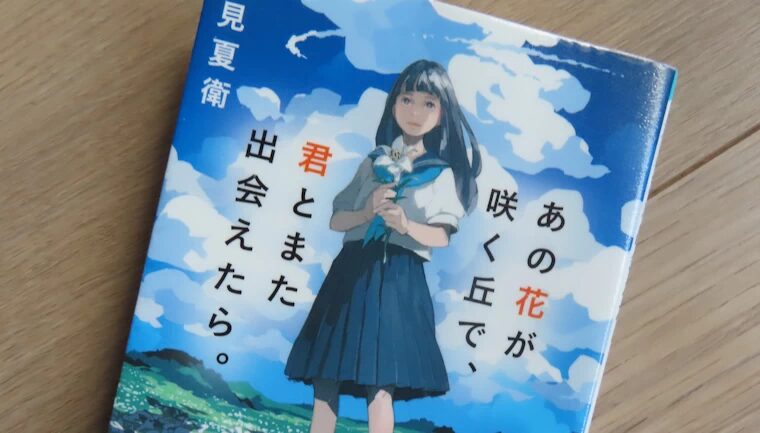

それが、「あの花が咲く丘で君とまた出会えたら。」という映画を紹介しているリール動画でした。

そのリール動画の中で

「できるならば戦争のない時代に生まれて君と一生を共に過ごしたかった。君のために一緒に生きたい」

「私たちが生きている今、それは誰かが命がけで守ろうとした未来だった・・・」

というセリフとともに映画の映像を見たときに、この映画は絶対に見ないといけないと直感的に感じました。この映像に出会えたのも何かのご縁だったのかもしれないですね。

映画を見る前に、まずは汐見夏衛(しおみなつえ)さんの書かれた原作の小説を読もうと思い、楽天でポチっと購入しちゃいました。文庫本で275ページなので読書が苦手な人でも2日~3日程度で読み切れると思います。

気になった方は、実際に手に取ってご覧いただけると嬉しいです。ちなみに、うちの6年生の長女も2日で読み切ってました。

その後、金曜ロードショーで「あの花が咲く丘で君とまた出会えたら。」が放映されることを知っていたので映画も見ました。小説と同様に映画もすばらしく、今当たり前にしている生活が当たり前ではないことに気付かされる作品でした。

また、最近は涙腺が緩くなっているのか、涙なしでは見れない映画でした。絶対に泣いてしまうと思ったので録画しておいて、一人で見て大正解でした。

「あの花が咲く丘で君とまた出会えたら」

この本の著者である、汐見さんはもともと高校で国語を教えていた教師であり、「特攻」という言葉を授業で出した時に知らない子もいたことに驚いたそうです。

そして、このままどんどん時間がたって歴史の中だけの出来事になっていったら本当にこの先どうなってしまうのかなという不安みたいなものが生まれた。

このことから太平洋戦争末期、ほとんどが20歳戦後の青年が命をかけて犠牲になった「特攻」のことについての小説を書こうと心に決めたそうです。

そして、知覧特攻平和会館でその少年たちの遺書を実際に見たときに、「命をかけてでも守りたかった平和な未来への思い」を今の子ども達に知ってもらい、今この瞬間を大切にしてほしいと思ったそうです。

この小説のあらすじ

14歳の加納百合は、母親との口論をきっかけに防空壕で一夜を過ごします。目覚めると、彼女は1945年の日本にタイムスリップしてしまいます。そこで出会ったのは、特攻隊員の佐久間彰。彼に助けられ、鶴屋食堂で働くことになった百合は、戦時下の厳しい現実の中で彼との心のつながりを深めていきます。しかし、彰には出撃命令が下り、二人の愛は試練に直面します。百合は、愛する人との別れを迎えることになるのです・・・

詳しい内容は、小説を読んでいただくか、映画をご覧ください。

私が一番心に残ったセリフ・・・

私がこの小説、映画で一番心にグッときたセリフ・・・

それは、ちょっと長いですが・・・

「俺はね、教師になりたかったんだ。教師になって子ども達の未来を豊かにしたかったんだ。

そして、その子たちが大きくなって素敵な世の中を作っていくといいなって、俺は戦争の時代に生まれてしまったけど、これから生まれる子どもたちにはこんな思いをさせたくない。

好きな勉強を好きなだけできて、好きな仕事ができて、好きな人と結婚して、そして、好きなことを自由に言える未来を・・・」

「人と人が傷つけあうのではなく、一緒に笑って暮らせる未来を、平和で笑顔の絶えない未来を一生懸命生きてくれ。それだけを俺は今、願っている。」

神風特別攻撃隊《特攻隊》

この小説では神風特別攻撃隊がモデルになっています。

この「特攻隊」は1945年(昭和20年)、アメリカ軍がいよいよ目の前まで迫ってきて、沖縄海域に集まったアメリカ軍の戦艦は100隻以上、兵力は延べ54万8千人という戦力という中で、日本軍の守備隊はたったの8万6千人。

沖縄が落ちれば、本土九州も落ちるのは時間の問題という中で、ここは何としてでも死守しなければならない。

もし、沖縄が落ちて本土に乗り込まれれば、北からはロシアが攻め入り、朝鮮半島やドイツのように日本を北と南に2分していた可能性も高かったかもしれない。

そこで編み出された戦法が体当たりによって飛行機一機の犠牲で相手の空母や戦艦を沈められる「特攻」だった。

そして、「あの花が咲く丘で君とまた出会えたら」でも舞台になっているのですが、特攻隊基地の中心となったのが鹿児島県の「知覧」という場所になります。

また、この映画の中で登場する「鶴屋食堂」は実在する軍の指定食堂「富屋食堂」をモデルにしています。

実際に親元を離れて厳しい生活をしている孤独な特攻隊の青年たちを世話し、母のような存在を務めたのが、富屋食堂の鳥濱トメ(とりはまとめ)さんでした。

青年たちは故郷の両親や家族、大切な人に手紙を書きたくても軍の厳しい検閲があるので、形見を渡したくても何もないから、最後に踏みしめた小石を手に取り、お世話をしてくれた人に渡し、飛び立っていったもの。死んだら蛍になってここ、鳥濱さんの富屋食堂に戻ってくるよと言い残して飛び立っていったもの。また、鳥濱さんに大切な人への手紙を託したものなどがいたそうです。

特攻隊として命をかけた青年たちは、いつか死ぬ身であるならば、今最大の国難に立ち向かうことで、大切な人や愛する人を守れるのではないかと、彼らは未来への希望を抱いたのかもしれません。

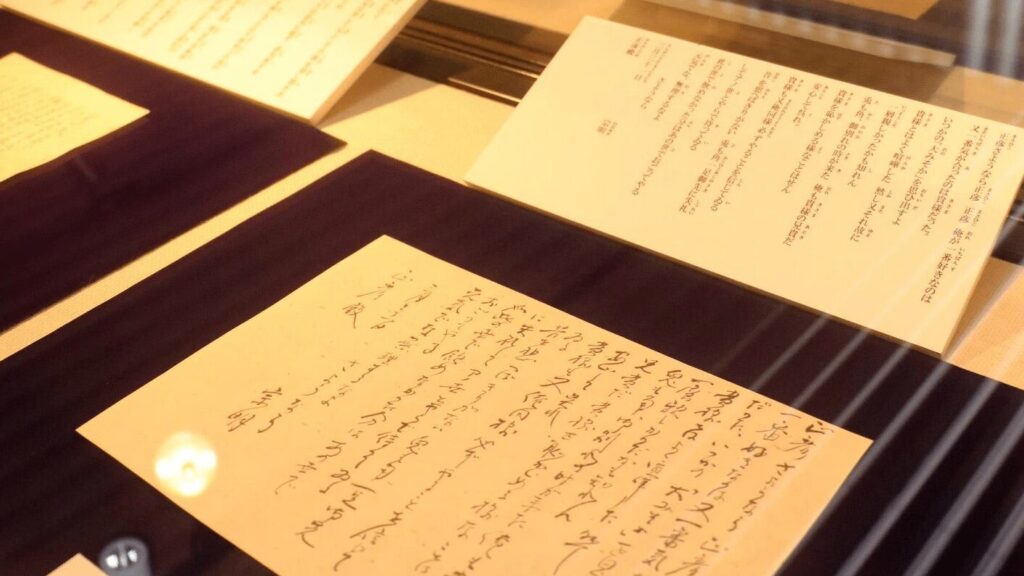

若くして散華した隊員たちの遺書

実際に知覧特攻平和会館に展示されている特攻隊の遺書を紹介したいと思います。

彼らが家族や恋人に宛てた手紙には、死を前にした覚悟や愛情、そして、未来への希望が込められています。これらの遺書は、戦争の悲惨さや平和の尊さを私たちに教えてくれています。

母親にあてた遺書【佐藤新平少尉 23歳】

お母さんへ

思えば幼いころから随分と心配ばかしおかけしましたね。

わんぱくをしたり、また、いつも不平ばかし言ったり

目を閉じると子どものころのことが不思議なくらいありありと頭に浮かんで参ります。

家を出発するとき台所でお母さんが涙を流されたのが東京にいる間中、頭に焼き付いて、あの頃どんなに帰りたかったことかしれませんでした。

ゆっくりとお母さんに親孝行する機会のなかったことだけ残念です。

軍隊に入ってお母さんにお会いしたのは三度ですね。

わざわざ長い旅をリュックサックを背負って会いに来てくださったお母さんを見、何か言うと涙が出そうで、つい、わざわざ来なくても良かったのになどと、口では反対のことを言ってしまったりして申し訳ありませんでした。

日本一のお母さんをもった新平は常に幸福でした。

日本一の幸福者 新平

最後の親孝行にいつもの笑顔で元気で出発いたします。

恋人への手紙【穴澤利夫大尉 23歳】

特攻隊の中でも、婚約者や恋人に宛てた手紙は特に胸を打つものが多くあります。

中でも福島県喜多方市出身の穴澤利夫大尉が婚約者の智恵子さんに宛てた手紙は、特攻隊の遺書の中でも最も心揺さぶるものの一つとして知られています。

穴澤大尉は1945年4月12日、第20振武隊の一員として知覧基地から出撃し、戦死しました。智恵子さんは彼の死から4日後の4月16日にこの手紙を受け取りました。

手紙の中で穴澤大尉は、

「二人で力を合わせて努めて来たが、ついに実を結ばずに終った」と書き出し、「今は徒(いたずら)に過去における長い交際のあとをたどりたくない。問題は今後にあるのだから」と智恵子さんの将来を案じています。

さらに、「あなたの幸せを希ふ(ねがう)以外に何物もない」「あなたは過去に生きるのではない」「勇気を持って、過去を忘れ、将来に新活面を見出すこと」と、自分のことを忘れて幸せになってほしいという願いを綴っています。

そして手紙の最後には、「智恵子、会いたい、話したい、無性に」と、素直な感情を吐露しています。この一文こそが、飾り立てられた言葉の中に隠された本音であり、生きたかった証しだと思います。

さらに、穴澤大尉には興味深いエピソードがあります。彼は出撃前に、智恵子さんからマフラーを贈られました。

「神聖な帽子や剣にはなりたくないが、替われるものならあの白いマフラーのように、いつも離れられない存在になりたい」という彼女の一途な思いに応え、彼はそのマフラーを彼女の身代わりとして、首に巻いて出撃したそうです。

「あなたは何のためにこの命を使いたいですか?」

「あの花が咲く丘で君とまた出会えたら」の映画や小説や特攻隊の遺書を見て、ある言葉が思い出されました。

「あなたは何のためにこの命を使いたいですか?」

この言葉は、ひすいこたろうさんの著書である「あした死ぬかもよ?」の中に出てくる言葉です。

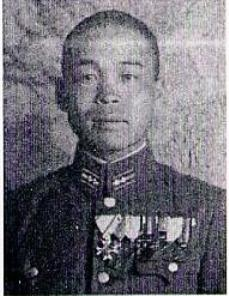

この本の中には、特攻隊の少年飛行兵の教官であった、藤井一(ふじいはじめ)少佐(当時29歳)の話が紹介されています。

藤井少佐は、教え子たちが次々と特攻で亡くなっていく中、教官の自分は安全な場所にいる。日本が大変な時に、俺は教えるだけで本当にいいのかと自問自答が始まります。

特攻に飛び立つ少年兵と違い、教官の藤井少佐には妻も子どももいました。自ら特攻を志願をすれば、妻と子どもたちとは永遠のさよならになる。妻は特攻に行くのに大反対で、夫の志願を来る日も来る日も懸命に思いとどまらせようとしました。

それでも、藤井少佐は悩んだ末、選んだ道は、教え子に対して「お前たちだけを死なせはしない」と自分の命を投げ出す特攻の道でした。

しかし、面倒を見なければいけない家族が多い将校は、特攻には採用されないのが原則となっており、志願は却下されました。

それでも藤井少佐の決意は変わらず、嘆願書を再提出するのです。

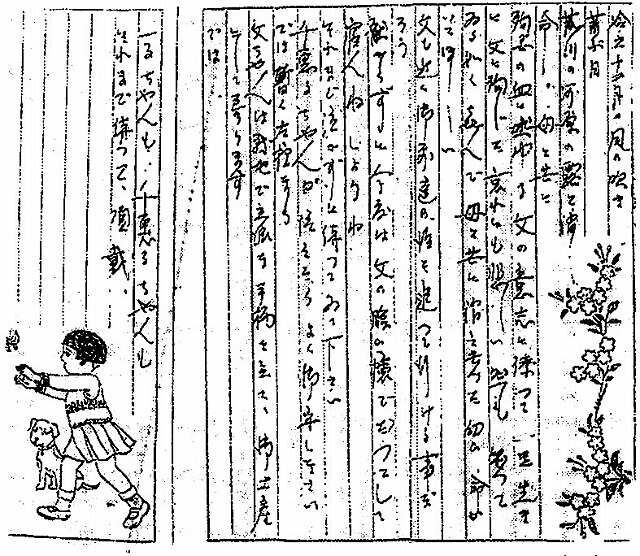

夫の固い決意を知った妻の福子さん(当時24歳)は、

「私たちがいたのでは後々の心配になって、思う存分の活躍ができないでしょうから、一足先に行って待っています」という遺書を残し、3歳の長女一子(かずこ)ちゃんと生後4ヶ月の次女の千恵子(ちえこ)ちゃんに晴れ着を着せて、厳寒の荒川に身を投げたのです。

妻子の死を知り、藤井少佐は、今度は指を切って血染めの嘆願書を提出。ついに特攻の志願が受理されるのです。

藤井少佐の亡き我が子への遺書が残っています。

12月になり、冷たい風が吹き荒れる日。荒川の河原の露と消えた命。

母とともに殉国の血の燃える父の意志に添って、一足先に父に殉じた哀れにも悲しい、しかも笑っているように喜んで、母とともに消え去った幼い命がいとおしい。父も近くお前たちの後を追って行けることだろう。

必ず今度は父の温かい懐で抱っこしてねんねしようね。それまで泣かずに待っていてね。智恵子ちゃんが泣いたらよくお守りしなさい。

では、しばらくさようなら。父ちゃんは戦地で立派な手柄を立ててお土産にして参ります。では、一子ちゃんも智恵子ちゃんも、それまで待ってて頂戴。

戦後、空母で銃撃を担当していたアメリカ兵の方が富屋食堂を訪ねてきて、次のように証言したそうです。

次々とアメリカの飛行機を爆撃していく日本の飛行機があった。これはまずいと、そのアメリカ兵は必死の攻防の末、なんとかその飛行機を撃ち落としました。

しかし、飛行機は墜落する水面すれすれの状態で急旋回して、アメリカの空母めがけて横から攻撃してきたというのです。

なんという執念なんだと思い、そのアメリカ兵の記憶に残っていたのだとか。その飛行機に乗っていたのは2人組だったそうで、その日、2人組で出撃したものを調べてみると、それは藤井少佐でした。

2人の可愛い盛りの子どもたちと別れて、自ら特攻に志願した藤井中尉は、何のためにその命を投げ出したのでしょうか?

藤井少佐は特攻に行かなくていい地位にいたのに、何のためにその命を自ら投げ出したのでしょうか?

もしかしたら未来の日本人のため、好きな勉強を好きなだけできて、好きな仕事ができて、好きな人と結婚して、そして、好きなことを自由に言える、この現代で平和に暮らしている僕らの未来のためだったのかもしれないですね。

なぜお盆にお墓参りをするのか!?

夏のお盆になるとお墓参りをする家庭も多いと思います。

なぜ、お墓参りをするのか?

戦争を経験された、あるご住職様のお話なのですが、その住職様がこういう話をされました。

「今もし、日本が戦争になったら自分ならどうする?」と・・・

「あなたに十分なお金があったとする。じゃあ、自分の家族だけ連れて逃げればいい。今から数十年前のあの戦争の時も実は同じことだったんだよ」と

「あの人たちは逃げようと思えば逃げることもできた。でも、あえて残って戦った」

「なぜ戦ったと思う?」

「あの人たちは何かを守るために命をかけて戦った」

「それは、持って逃げることができなかったもの。それを守るためにあの人たちは命かけて戦ったんだ」と言われたそうです。

その持って逃げることができなかったものとは・・・

この国の「土」だったそうです。

「この国の土は持って逃げられない。そして、その土の中には、ご先祖様たちが眠ってる。これを持って逃げられないって分かった人たちは覚悟を決めてアメリカと戦ったんだ」と

自分が生まれてきたのは、お父さん・お母さんの両親がいたから、両親が出会わなければ今のあなたは確実に存在しないのです。

また、その両親にも親が存在します。自分の先祖を10代遡ると1024人。20代遡ると約104万人の命の繋がりがあると言われています。

その一人でも欠けてしまうと、今のあなたはこの世の中に存在していないのです。

つまり、命の繋がりの先頭に立っているのが、あなたなのです。

だから、自分の命を大事にしないといけない。また、そのことに気付けたら自然と周りの人の命も同じくらい大事にしないといけないということが理解できる。

そして、なぜお墓参りするのかというと、お墓の前で手を合わせることで、今、自分が生きていられるのは数多くの先祖の命の繋がりや未来の子孫が幸せになって欲しいという思いがあるからで、そのことに気が付くことがお墓参りの一番大切なことなのだ。

だから、「明日ではなく、今この瞬間を大切にして生きないといけない」と手を合わせてお墓参りをしたときにご先祖様が教えてくれる。それを知ることこそが日本の宗教の考え方なのだと言っておられました。

改めて聞きます、「あなたは何のためにこの命を使いたいですか?」

「あの花が咲く丘で君とまた出会えたら」のセリフにある、

「俺は戦争の時代に生まれてしまったけど、これから生まれる子どもたちにはこんな思いをさせたくない。好きな勉強を好きなだけできて、好きな仕事ができて、好きな人と結婚して、そして、好きなことを自由に言える未来を・・・」

そして、最後シーンで彰が百合に残した手紙の言葉。

「人と人が傷つけあうのではなく、一緒に笑って暮らせる未来を、平和で笑顔の絶えない未来を一生懸命生きてくれ。それだけを俺は今、願っている。」という言葉のように

自分の背後には数多くの先祖たちが命をかけて繋いできてくれた思いがあることを知ることが戦後80年を迎える今、もっとも大事なことなのではないかと思いました。

この小説や映画を通して、自分の命の大切さ、大切な人がいなくなる悲しみ、いま目の前にある幸せを見失ってはいけないと思いました。

あなたの命は多くのご先祖様が繋いできてくれた大切な命のバトンなのです。その命のバトンを大切に後悔することなく使うことが「あなたの使命(しめい)」なのだと思います。

最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

コメント